「あ、これテニス部の記事じゃないですか?」

「ん?どれどれ?本当だ!」

次はどこのクラスの出し物を見ようかと、

体育館裏のベンチでのんびりと相談している時だった。

受付で購入したらしい氷帝学園祭パンフレットを覗き込みながら、

カチローちゃんとホリーが声をあげた。

それにつられるように、お師匠様や桃ちゃんがパンフレットへと顔を寄せる。

「へぇー、まぁよく部活動インタビューとか受けてるからね…。」

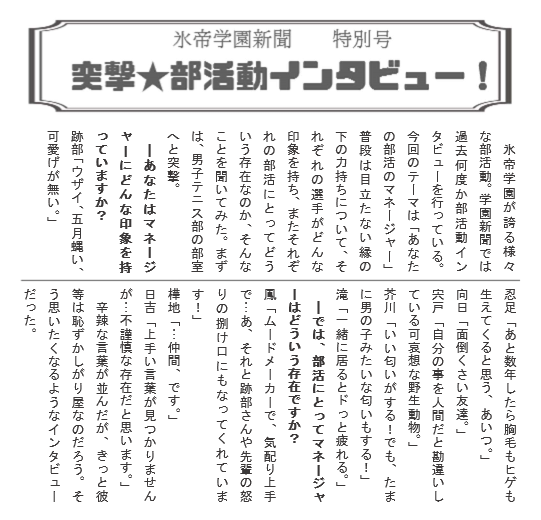

ベンチの上から覗き込むと、そこには氷帝学園生徒である私にとっては

見慣れた誌面が掲載されていた。そういえば、パンフレットには

学園新聞のバックナンバーが掲載されてるんだっけ。

ただ、普段からあまり真面目にこの新聞を隅々まで読んでいない私は

カチローちゃん達が見つけたという私の写真に、全く記憶がなかった。

「…突撃…部活インタビュー…だってさ。」

いつの間にかホリーからパンフレットを取り上げ、

中心となってページをめくっているお師匠様。

彼が棒読みで読み上げたそのタイトルを聞いても

やっぱり私の頭の中の記憶には該当する検索結果は出なかった。

「今回の特集は…マネージャーについて聞いてみました、だって!」

「え!?何それ、そういうの恥ずかしい!」

あいつら…そんなインタビュー受けたなら教えてくれてもいいのに!

もしかして…普段口には出せない感謝の言葉がたくさん踊ってるから、

あえて皆秘密にしてたのかな…。フフ、それも皆らしいな。

なんとなく気になって、皆と同じように私もパンフレットを覗き込んだ。

「はははっ!めちゃくちゃ面白い記事じゃないッスか!」

「…な、なんか氷帝のみなさんって厳しいんだね…!」

「…ップ。」

今のままの勢いなら目の前の木をバキバキに折ることも出来そうなぐらい

私の拳は怒りに震えていた。なんだこの記事。

サッカー部や野球部の皆は「一緒に甲子園につれていきます!」とか、

「心のどこかで頼りにしている存在です。」とか感動で涙が出そうなセリフが

たっくさん載っているというのに、何故私だけこんな仕打ちを受けないといけないんだ。

ほとんど悪口大会じゃないか。樺地以外の奴らは全員ぶっ飛ばす。

「…新聞部の最後の必死のフォローが笑えるね。」

パンフレットの文字をなぞりながら、肩を揺らして笑うお師匠様。

豪快に手を叩きながら遠慮なく笑う桃ちゃん。

私の表情を察してか、苦笑いを浮かべる3人組。

「……今から奴らを殲滅しに行く。」

「こ、怖いですよ先輩!どこの戦国武将ですか!」

「っそ、そうですよ落ち着いてください!」

「止めても無駄よ!これ…もう2か月も前の記事……

2か月もの間私は…私は廊下ですれ違ったりする生徒たちから、

≪あ、あの子が男の子みたいな匂いのする野生動物か〜≫とか思われてたんだよ!?

耐えられる?!皆ならこの屈辱に耐えられるっていうの!?」

くっそ…考えれば考える程腹が立ってきた。

私の腕を掴み、必死にとめようとする可愛い後輩達を

猛将のように振り払い、一歩を踏み出したその時だった。

「…普通に女子の匂いしかしないッスけどねー。」

「っ!」

私の髪をキュっと引っ張り、鼻を近づける桃ちゃん。

急に詰められた距離にもびっくりしたし、

何より自分の髪を男の子に触られるのも慣れて無さ過ぎて、思わず硬直した。

「いや、なんかむしろいい匂いがする。」

「えっ…あっ、えっと…」

スルリと髪を手放し、おもむろに首元へと顔を近づける桃ちゃん。

ヤバイ、普通に緊張する。

「気にすることないッスよ、全然変な匂いとかいでぇっ!!」

「桃先輩、セクハラ。」

「そうッスよ!先輩驚いてんじゃないッスか!」

ニカッと眩しい笑顔で、私を励ましてくれる桃ちゃんに

横から突進してきたお師匠様。

私はというと、なんとなくドキドキが収まらずに立ち尽くすしかなかった。

それを見た皆は心配をしたのか、顔を覗き込むようにして話しかける。

「先輩、大丈夫ですか?桃ちゃん先輩がごめんなさい。」

「桃ちゃん先輩って無意識にあんなことしちゃうんスよねー。」

「いや…むしろありがとうだよ…。」

「へ?」

「…なんか今のトキメキで、奴らへのちっぽけな怒りが全部浄化された気がするよ…!」

やっぱり天然培養の天使は違うなぁ…!

桃ちゃんの輝く笑顔と、嘘のない素直な言葉に随分心は浮かれていた。

…真子ちゃんにもらったいい匂いのするシャンプー使ってて良かった…!

「先輩が落ち込んでたら励ましてあげるのが普通だろー」と朗らかに笑う桃ちゃんの笑顔を見て

私の心の中にはほんのりと暖かい気持ちが広がっていた。こんな天使みたいな後輩が欲しい…。

もしこんな後輩と付き合ったりしたら河川敷で追いかけっこして…

それで日曜日はピクニック行って、バドミントンなんかでキャッキャウフフして…

ちょっとしたきっかけで私の脳内では盛大な妄想が始まっていた。

桃ちゃんを見つめるゲスイ顔が相当気持ち悪かったのか、

お師匠様が不機嫌そうな顔で「バカじゃないの」と呟いた。

Extra Story No.3